Диатриба: апология эмиграции, или Роман Борисович vs Роман Николаевич

14 июля, 2016

АВТОР: Марина Адамович

Памфлет – забытый жанр. Но как иногда он уместен в нашей жизни. А еще уместнее – античная диатриба. Потому что на моральные темы как не поговорить в нашей «жизни на фукса». А здесь недалеко и до апологетики. Итак…

Много лет назад, в Бостоне, мы с мужем сидели в гостях у нашего доброго друга Наума Коржавина и рассуждали о хитросплетениях судеб и роли лжи и поклепов в жизни эмиграции. Не стану называть имен, которые возникали в нашей беседе, но начальный тезис Наума был таков: правда имеет характер нетворческий, она скучна и статична; а вот ложь может унести нас в такие фантазийные дали, откуда не хочется выбираться, и потому так много клеветников.

«Ну, возразишь ты: нет, он не стукач, он не был агентом КГБ, – и что? – размышлял Коржавин: – Ну, не агент, – добавить-то больше нечего, скучно, негде страстям разгуляться. А скажешь глубокомысленно: «Да он же агент КГБ…», подержишь паузу подольше – и пошла гулять мысль, образ на образ наскакивает, фантазия на фантазию, сюжет на сюжет…».

В тот вечер мы посмеялись над этой мыслью Коржавина, оценив его доводы и красочные примеры, подтверждавшие творческую природу лжи и клеветы. И менее всего я думала, что спустя почти двадцать лет мне придется наблюдать, как творчески развивается его идея о соблазнительности доноса и красоте клеветы.

А горький повод к этому мне дала очередная телепередача известного журналиста Радио «Свобода» Ивана Толстого на российском телеканале «Культура». («Исторические путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекресток» – передача «Жизнь на фукса», эфир 29 июня).

Признаюсь, когда канал дал возможность Толстому создать и вести авторский цикл «Исторические путешествия», посвященный истории русской эмиграции в ХХ веке, – истории богатейшей и неизученной, – я порадовалась. Это была блестящая возможность рассказать российскому зрителю о людях Зарубежной России (как называли эмиграцию в ее рассеянии), «России в миниатюре» (как писал о ней выдающийся историк русской эмиграции, проф. Колумбийского университета Марк Раев, сам – потомок эмигрантов); о людях – мечтателях и борцах, не без трудов и упорства которых России была дана возможность освободиться от коммунистической диктатуры, был дан шанс на возрождение и обустройство свободного демократического общества.

Был среди них и Роман Борисович Гуль, – известный публицист, прозаик и политический деятель русской эмиграции. И кто мог предположить, что именно его, прожившего долгую трудную жизнь с честным именем, известного представителя антикоммунистического движения эмиграции, Иван Толстой решит оклеветать в своей очередной передаче, посвященной «Берлинскому перекрестку», – во всем блеске лживых фантазий и домыслов.

Мне до сих пор остается непонятным – почему так, и почему мишенью клеветы был выбран именно Гуль, о котором Толстой ничего не знает до такой степени, что упорно, все экранное время, называет Романа Борисовича – «Николаевичем».

Но сама толстовская ложь – классическая: герой рассказа объявлен …агентом ГПУ (оно же – ЧК, НКВД, КГБ и пр. пр. – Роман Борисович Гуль жил долго и пережил многих подлецов). Дальше – все по Коржавину: ложь творческая, безудержная, бесстыдная, абсурдная.

Чтобы читатель, который не по своей вине, а в силу обстоятельств, мало знает о русской эмиграции и ничего не знает о Р. Б. Гуле, я позволю себе сначала сказать несколько слов о нем.

Он родился в Пензе, в дворянской семье. Семья интеллигентная, либеральная, – типичная, наивно и самоотверженно работающая на ниве созидания новой России – демократической, европейской, развитой экономически и культурно.

Этот исток заложил основу всего мировоззрения Гуля и определил его путь в эмиграции.

После большевистского переворота двадцатилетний Роман с младшим братом ушел в Добровольческую армию сражаться против большевиков:

«…в сочельник 1917 года я и брат… решили ехать к Корнилову на Дон… Нас было шестеро «толстопятых пензяков»», – писал Гуль.

Армия и была первоначально составлена из таких вот мальчишек. Им пришлось пережить все нечеловеческие трудности «первопоходцев» – участников Ледяного похода ген. Корнилова – мало кто выжил из них; и во многом именно благодаря Гулю, написавшему о том подвиге книгу, мы вообще знаем первых героев Белого движения по именам, а о самом Ледяном походе говорим как о «знаменитом».

После войны Роман попадает с братом в Германию (мать, вместе с няней, где на перекладных, где пешком пройдет всю Россию – до Германии, и найдет сыновей!).

Не могу не добавить, что последующие годы Роман Гуль будет искать соседку-девочку из Пензы, первую – и единственную – любовь Гуля: оставшаяся сиротой после «красного террора», она с волнами беженцев окажется в Европе, Гуль найдет ее – и они никогда не расстанутся. Романтизм, скажете? – Нет, правда, и добавить здесь нечего, как к любой правде.

Признаюсь, читая отчаянные письма постаревшего Гуля в поисках денег для лечения его умирающей жены, поражаешься силой любви и воли этого человека! И чистотой его чувств. – Письма содержатся в архиве Русского центра в Амхерсте, США.

В Германии Роман Борисович Гуль занимается писательством, журналистикой и, конечно же, общественной деятельностью.

В ранние 1930-е годы, когда немецкий фашизм уже вполне окреп, Гуль оказывается за колючей проволокой концлагеря – за свои книги. Друзьям удается вытащить писателя, это было пока возможно, он бежит во Францию.

Довоенная французская жизнь Гуля будет наполнена писанием книг (они переведены на все ведущие языки мира) и киносценариев (в том числе и работа с Марлен Дитрих), журналистикой и, главным образом, участием в антикоммунистическом движении эмиграции.

Он работает в милюковских «Последних новостях». Сразу же после войны во Франции Р. Б. Гуль начинает выпускать свой антикоммунистический журнал «Народная правда» – с целью объединить все международное антикоммунистическое движение.

На страницах журнала печатаются все видные представители русской эмиграции, а также лидеры антикоммунистического движения стран, попавших под «красную диктатуру». В контексте абсурдистского «покраснения» Европы в первые послевоенные годы русская политическая эмиграция создает в Нью-Йорке антикоммунистическую Лигу борьбы за народную свободу (1949) – и Гуль принимает активнейшее участие в ее организации и в ее работе.

В 1950-е Гуль с женой перебираются в США, где он сразу оказывается в самой гуще политического антикоммунистического движения Америки, а также – в центре литературной жизни русскоязычной эмиграции. Его приглашает сотрудничать проф. М. М. Карпович, гл. редактор «Нового Журнала», созданного в 1942 году Марком Алдановым и Михаилом Цетлиным при поддержке Ивана Бунина.

Гуль становится правой рукой Карповича, они вместе формируют тот вид эмигрантского «толстого» интеллектуального издания, который на протяжении десятилетий будет служить голосом свободной русской литературы – и сохранит свое лидирующее место в современной диаспоре.

Став главным редактором НЖ в 1959 году, Гуль разовьет идеи Алданова-Карповича, но и внесет свою лепту в развитие русской неподцензурной литературы: он первым станет публиковать на страницах НЖ советский самиздат, запрещенных в СССР писателей, будет сотрудничать с американскими публицистами и политологами.

Он проработает в журнале почти три десятилетия, возглавляя его четверть века, до своей смерти, вокруг него сконцентрируются все интеллектуальные силы литературной и антикоммунистической эмиграции. Что позволит Андрею Седых, не менее известному представителю эмиграции, гл. редактору «Нового русского слова», сказать: «Новый Журнал – это лучшее, что создала эмиграция». И еще один ценный дар оставит Р. Б. Гуль русской литературе и – демократической мысли: он напишет свою «Апологию эмиграции» – трехтомник «Я унес с собой Россию», в котором расскажем всю историю эмигрантского рассеяния в Германии, Франции, США. Это будет первая своеобразная антология по истории Зарубежной России. Более того – этот трехтомник станет подлинной апологией свободы и свободного духа русской культуры. Такова правда о Романе Борисовиче Гуле.

Теперь начнем разбираться с фантазиями И. Н. Толстого

С первой минуты экранного времени и до конца передачи он вдохновенно создает негативный образ своего героя, правда, называя его «Романом Николаевичем» – хотя кажется, автор-ведущий мог бы и запомнить отчество Гуля – выставляя себя знатоком всех тайн этой богатой событиями биографии. «…был Роман Николаевич (sic!) не тем, кем он был…» (конечно, «не тем»: он был Романом Борисовичем), – заявляет Толстой, глубокомысленно держа паузу, – и выдает: «для меня Гуль – несомненный агент Москвы», «занимавший чекистское место». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, вот тебе и «берлинский перекресток»…

А как не поверить какой-нибудь простой учительнице истории из российской глубинки всему, что говорит независимый журналист?

Уважаемый телеканал, видный мужчина, с камином и в пиджаке… Не устоять.

Что же помогло Толстому раскрыть самые тайные закрома секретных служб? – Может, десятилетиями искал он в архивах документы «по Гулю»? Может, его пустили прямо туда, куда никому нет добровольной дороги?.. Или – о ужас! – он попал туда недобровольно… Нет-нет-нет. Все без пыли и угроз.

Прежде всего, Романа Борисовича Гуля подвело… лицо. Не понравилось молодому Толстому лицо старого Гуля. Да-да, именно так; ему несимпатичны – цитирую: «нависающие брови», «презрительно опущенные уголки рта», «хищные ноздри» и «не понравилась душа».

Не совсем понятно, как можно узнать душу человека, скончавшегося в 1986 году, которого никогда не встречал и мало что о нем читал, – но исходя именно из формы носа своего героя ведущий делает вывод, что Роман Гуль был ставленником коммунистической Москвы и работал на «разложение русской эмиграции». Ну, что сказать… С одной стороны, лицо Ивана Никитича – тоже… не на всякий вкус, кому-то даже может показаться чересчур вальяжным Иван Никитич…

С другой стороны, по форме носа человека можно не только оклеветать, но и убить и закопать, такое бывало в истории. И отнюдь не в переносном смысле. Бывало, что по физиогномике разоблачали и агентов, правда – в прошлые сталинские драконовские времена. Нет бы объявить Гуля немецким шпионом (кровь-то не пропьешь – из немцев предок Романа Борисовича, из обрусевших! И немецкая тема нынче хорошо идет). Или, скажем, агентом 007 (жил-то в США, и похоронился, главное, там же!)… Но чтобы различить агента ГПУ – в лидере антикоммунистов? – Нет, это высший пилотаж даже для российского экстрасенса, не то что для простого пражского радиожурналиста.

Заинтригованные, следим дальше за творческим развитием сей мысли. Ну же, факты – факты, горяченькое давайте, пора, на стол! Но г-н Толстой, не смущаясь, вдруг заявляет: «…у меня нет документов… я не знаю, существуют ли они, но для меня Гуль несомненный агент Москвы». (sic!) Вот так, дословно. Ни документов, ни архивных свидетельств, – ни-че-го.

Тут некоторые зрители канала «Культура», у которых нервы покрепче да знания попрочнее, решат, что ослышались. Ан нет, ведет нас толстовская мысль прямиком в глубокие чекистские подвалы, разоблачает двурушника-эмигранта без страха и упрека.

Тяжкие для русских беженцев в Берлине двадцатые годы… После Алексея Толстого («красного графа» и кровного предка нашего провидца, вернувшегося в Советский Союз в 1923 году) на пост редактора литературного приложения сменовеховской газеты «Накануне» (Берлин) заступил Роман Гуль и проработал там один год. Это – факт. Гулю – 27 лет, ни у него, ни у брата профессии нет (у Романа – пара лет юрфака Московского университета, – но, вспомним: братья «профессию» на Гражданской войне получали), на руках – мать, няня…

Хочется есть. В это тяжкое время эмигранты, беженцы-апатриды, хватались за любую работу – только схватить мало кому что удавалось. А Роман мечтал писать, ему было о чем рассказать, он только что издал свой «Ледяной поход», заканчивает новую повесть из жизни эмиграции… Если без фантазий – чтобы выжить, надо получать где-то зарплату, такая вот правда, нетворческая. И литературный раздел газеты – не худший вариант в жизни беженца.

Да, философская концепция сменовеховства не выдерживает критики: опираясь на весьма распространенную в то время идею эволюции социалистического общества (якобы подтвержденную введением НЭПа в Советском Союзе), наблюдая в бойне Гражданской войны, как народ раскололся на белых и красных, равно фанатично отстаивающих свое понимание гражданских свобод и идею русской государственности, – горячо сопереживая родине, рухнувшей в бездну, – молодые люди (а их лидеру Устрялову – около 30-ти. Устрялова же Гуль знавал еще в годы учебы в Московском университете) решили эти молодые люди, что пришла «смена вех».

Сменовеховство было отвержено белой эмиграцией. За свои иллюзии и предательства сменовеховцы были наказаны и историей, и самими большевиками, отправившими их в ГУЛаг. Хаос идейных метаний молодого поколения эмигрантов межвоенного периода: евразийцы, младороссы, пр. пр. – закономерен, любое общество в состоянии кризиса, тем паче – переживающее катастрофу, склонно как к экстремистским теориям, так и к утопически-эволюционным. Смутное время – смутные идеи. Однако все это на практике не имеет отношения к Роману Гулю.

Гуль в душе, скорее, был «народником»; игнорировать реальное участие народа в большевистском перевороте и в Гражданской ему не позволяло лично увиденное и пережитое; он писал о том, что Белое движение «лишено духа народного восстания», – он искал объяснений и ненавидел войну, в которой «для себя места не нашел и искать не хочу».

Спасли здоровый прагматизм его натуры… и некоторый «пофигизм» по отношению к жизни, – я бы так определила, по-русски, этот «стиль души», захвативший молодых русских эмигрантов. В классические времена эту скептическую отстраненность «человека играющего» от происходящего вокруг называли цинизмом. У поколения Гуля природа этого мироощущения имела иной исток: если в двадцать лет вы видите вспоротый живот своего сотоварища по полку, содранную с юнкера кожу, изнасилованного ребенка и распятого мужика, вы начинаете относиться к этой жизни несколько иначе.

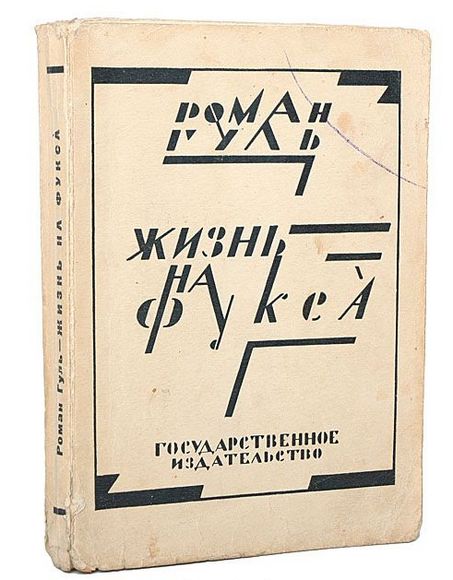

После Ледяного похода, после унижений бегства из родной страны, нищеты эмигрантских ночлежек, после твоих собственных мелких подлостей ради куска хлеба… стоит ли продолжать, после чего еще меняется мироощущение молодого человека и он становится «пофигистом»? Вот из какого чувства родилась самая парадоксальная книга Гуля – «Жизнь на фукса», в которой Роман Борисович написал нелицеприятный портрет русской эмиграции той поры, в ее растерянности, униженности и ущербности.

Страдание ведь чаще не облагораживает и не спасает, а извращает и делает жалким. И у Гуля, самого переживающего те же чувства и те же испытания, нет иллюзий на свой счет (знавшие Романа Борисовича помнят об этом его качестве пересмешника жизни). В этой книге – горькое разочарование и в себе, и в мире. Жизнь отныне воспринимается как игра, в которой нужно выжить – схватить удачу за хвост. Бильярдное выражение «на фукс?» относит нас к философии скептицизма.

Казалось бы, общий высокий культурный уровень г-на Толстого позволял ему дать адекватную интерпретацию этой книги Гуля, сложной для восприятия. Но автор «Берлинского перекрестка» предпочел остаться в рамках собственных фантазий: Гуль – «откровенный чекист». Это утверждение – вполне клевета, вполне – политический донос.

Человек уже в мире ином – и доносить на него легко! И опять – ни одного факта от Толстого, сплошное: «а я так думаю», «по моим ощущениям», «я так считаю». Все это напоминает известную ситуацию с травлей Б. Пастернака в сталинские времена: «…книгу не читал, но она – безусловно вредная».

Поражает при этом абсолютное, неправдоподобное незнание и непонимание истории эмиграции и ее сюжетов. «Ворог!» – бряцает доспехами наш Толстой над двумя книгами Гуля, выпущенными в 1927-м Госиздатом, – переиздание «Ледяного похода» и издание «Жизнь на фукса»: мол, с ГПУ «сговорились о том, что вы эту книгу издаете» (это – «Роману Николаевичу», герою рассказа Толстого), «чтобы госиздательство печатало книгу эмигранта – такого не бывало, И БЫТЬ НЕ МОГЛО!»

Голубчик, не переживайте вы так, – и могло, и было. Ведь ежели обратиться к реальной истории эмиграции в межвоенный период, то можно в 1920-х обнаружить множество историй еще не прерванных контактов эмигрантов с родиной (ситуация изменилась лишь в 1930-е гг. – понятно почему).

Вот парочка подтверждений:

У Ивана Бунина в те же годы выходят в Советской России: «Сны Чанга». М-Л: ГИз, 1928, «Худая трава». Рассказы. – М.-Л., ЗИФ, 1928, и «Дело корнета Елагина» – Изд. «Книжные новинки»; тогда же – сб. «Митина любовь»; а так же – «Господин из Сан-Франциско»/ Вступ. статья М.Тимашевского «Ив.Бунин». Л.: Прибой, 1926, и статья о самом Бунине – в Литературной энциклопедии, изд. «Коммунистическая академия», 1929 год…

У Аркадия Аверченко выходят (уже после смерти!): «Моя старая шкатулка». – М.; А.: Земля и фабрика, 1926; «Мужчины». – М.; Л.: Земля и фабрика, 1926; «Ниночка». – М.; Л.: Земля и фабрика, 1926; и еще порядка десяти названий…

Очевидно, что, «по Ивану Толстому», Иван Бунин – «агент ГПУ»?

Мы могли бы продолжить список, но, кажется, комментарии здесь излишни, мифология И. Н. Толстого отражает лишь его собственное подсознание – без намека на академические знания. Куда уж до малоизученной истории белой эмиграции, если не по силам запомнить даже отчество героя своих фантазий?..

Нет, не «вынырнул» Роман Гуль после войны, как презрительно бросает Иван Толстой. Он «пропадал» лишь для нашего «знатока». А для своих друзей, коллег и соратников по антикоммунистической борьбе Роман Борисович Гуль был готов к 1945-му к изданию собственного антикоммунистического публицистического политического журнала «Народная правда» и созданию международной Лиги борьбы за народную свободу…

И хорошо бы в рассказе именно о Гуле понимать: этот человек стоял среди тех лидеров, кто создавал единый антикоммунистический фронт. Кто вел за собой. На кого равнялись. И если в 1990-е Россия смогла освободиться от советской диктатуры – так это благодаря, в том числе, и Роману Борисовичу Гулю. Человеку очень неудобному, жесткому и бескомпромиссному (ох уж эти брови!) в своих политических взглядах – и до предела преданному свободной русской литературе.

Свободу он вообще ценил превыше всего остального – говаривая:

«Не задумываясь, я взял свободу, ибо родина без свободы уж не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, м. б. даже страшна, но все-таки – моя свобода».

И как не зацепился Толстой за эту фразу Гуля? – Наверное, не знал ее, не читал «книжонки»-то. А то бы вообще фантазию свою не сдержал – особенно после слов Гуля, что «физиологического народолюбия с ущемлением моей личной свободы никогда не разделял и не разделяю». – Вот ведь готовый «предатель родины», «белогвардейская сволочь» и «враг народа» в одном стакане… Да, был Роман Борисович в душе «космополит» и в скитаниях по жизни и странам стал выше всего ценить экзистенциальную свободу личности.

За кодекс чести, готовность к самоотдаче – и за писательский талант – оценил своего нового сотрудника Романа Гуля проф. М. М. Карпович, бывший тогда гл. редактором интеллектуального издания русской эмиграции – «Нового Журнала».

«Каких авторов он открыл – антисоветских, боевых, ярких?» (sic!) – в своем незнании вопрошает Толстой.

Ах, если бы только Иван Никитич последовал за перепиской Карповича и Гуля, посвященной изданию журнала, он бы и сам понял, что Гуль был и правой, и левой рукой Карповича; на протяжении полувека он сохранял и умножал все то лучшее, что заложили в журнал его предшественники.

«Гуль не открыл ни одного автора, которого хотелось бы читать…» (sic!) – негодует Толстой. Ну не хочет Иван Никитич читать Иосифа Бродского, что тут поделать? – Стихи еще никому не известного ленинградского поэта были опубликованы Гулем в сер. 1960-х гг.

Не по душе Ивану Никитичу и Георгий Адамович (писавший для НЖ до самой смерти), Георгий Иванов (которого Гуль поддерживал долгие годы материально), и Александр Солженицын (за которого журнал заступился перед правильством США, – была и такая история в жизни Гуля), и эмигранты третьей волны Наум Коржавин, Марк Поповский, Владимир Максимов…

Аркадий Белинков писал Гулю:

«Все мы без меры обязаны существованию «Нового Журнала»».

Получается, не все, – Иван Толстой обязан чему-то другому. А ведь именно на Радио «Свобода» (где нынче работает г-н Толстой) прошло в 1982 году это интервью с Гулем, откуда я цитирую А. Белинкова (беседовала Ю. Тролль). И там же, в беседе с Юлией Тролль Р. Б. Гуль еще раз сформулировал: (новожурнальцы) «непримиримы к насилью коммунистической диктатуры».

Гуль так и определял свою цель: журнал должен стать «магнитофонной лентой» русской культуры и эмиграции, это «наша посильная борьба с антикультурой большевизма, борьба за свободу». На этой ленте – качественная запись, знайте это.

Отдельно в ряду стоит имя Варлама Шаламова. Отдельно только потому, что сюжету опубликования «Колымских рассказов» Толстой уделил много экранного времени. Ухитрившись не сказать ни слова правды. Но ведь правда – вспомним, – она нетворческая, она не дает полета толстовской фантазии, полета в бездну, из которой звучит голос Ивана Никитича: «Гуль уничтожил Шаламова!.. И я, Иван Толстой, отваживаюсь бросить это обвинение в ответ… в неприятное лицо Романа Гуля!..» (sic!)

О нездоровом пристрастии Толстого к лицам, физиогномике, гаданиям, предсказаниям, видениям и собственным пророчествам сказано уже достаточно. Окститесь, голубчик, что ж вас так развезло… «И я… Иван Толстой…» – Стилистически уместнее было бы воскликнуть вполне по-царски: «Мы, Иван…» – и так далее. Но как заметил по случаю один не самый добрый, но замечательно талантливый эмигрант,– «Толстой да не тот». Вот так-то, Иван Алексеевич, – пардон, Никитич.

Ведь еще живы люди, которые помнят Романа Борисовича Гуля, которые с ним работали… в конце концов, ведь существуют документы… И история публикации шаламовских «Колымских рассказов» задокументирована и описана.

Рукопись передали лично Р. Б. Гулю для публикации в журнале, ибо было известно, что именно Гуль проявляет интерес к неподцензурной самиздатовской свободной литературе в Советском Союзе.

Почитайте стенограмму из архива Радиостанции «Свобода», на которой вы работаете, – там этот эпизод тоже описан:

«Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для «Нового Журнала». Я поблагодарил и на другой день профессор привез мне рукопись «Колымских рассказов». Это была очень большая рукопись, страниц в 600. …Мы печатали Шаламова несколько лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой страшный и бесчеловечный ад Колымы».

Тему гулаговских лагерей Гуль затрагивал еще на страницах своей «Народной правды» в 1940-е годы, где печатал уникального эмигрантского писателя Сергея Максимова, отсидевшего в ГУЛАГе еще до войны, с его лагерными рассказами и очерками; он считал своим политическим, редакторским и человеческим долгом рассказать правду о советской диктатуре.

НЖ был в те времена, в 1960-е, – единственным литературным центром эмиграции, к нему стекалось все, – и Гуль был в ответе за все и за всех, так себя и позиционировал (кстати, редактировал тексты он сам, сам отбирал и формировал каждый номер журнала. Всю эту тщательную гигантскую его работу сохранил журнальный архив).

И когда г-н Толстой говорит, что «Гуль размывает «Колымские рассказы» по номерам журнала, что сборник Шаламова… теряет весь свой звук» – это свидетельствует лишь о том, что г-н Толстой не только плохо знает историю эмиграции, не только мало знаком с историей публикации Варлама Шаламова, но ничего не понимает и в том, как делается толстый литературный журнал, в чем специфика периодического издания такого формата, как работал НЖ с самиздатовскими текстами, как и с каким трудом внедрялось имя никому не известного советского прозаика в контекст мировой литературы.

Но тогда – с чего бы гнев «наивного, чистого сердца»? А даже и в неуравновешенном состоянии, и в творческом захлебе не стоило бы говорить о «Колымских рассказах» как об «ожерелье рассказиков».

Сначала переживи то, что там пережито, напиши – так, как Шаламов это написал, бейся так, как бился за эту прозу Гуль…

После публикации рассказов Шаламова в «Новом Журнале» имя писателя узнали во всех странах (НЖ уже тогда распространялся по всем континентам), и оно вернулось в Россию голосом именно из свободного мира – во всей своей силе. И стало невозможно уничтожить бывшего зека Варлама Шаламов; да, его можно было травить силами советских товарищей-писателей-фантазеров, – но новой посадки быть уже не могло. Все всё поняли правильно. Кроме Ивана Никитича.

Как вот, читатель, ты воспримешь – как клевету или фантазию – такое толстовское:

«…этот человек с советской властью не боролся»? (sic!) Лига, митинги, демонстрации, конференции, протестные письма, манифесты, статьи, журналы – все было в жизни Гуля. Руководимый им «Новый Журнал» был запрещен в СССР, служил вещдоком при допросах и обысках, хранился, недоступный, в спецхране – под двумя(!) печатями секретности (доклад российского исследователя Е. Скарлыгиной на эту тему был представлен на конференции в честь 70-летия издания в Колумбийском ун-те)».

Это литературный-то журнал! Почему под двумя, кстати? А кто знает? «Сон разума рождает чудовищ»… Видно, страхи были велики. Но по части иррационального – это к Ивану Никитичу; он ведь тайные мотивировки секретных служб чувствует, ощущает, провидит. Это мало кому дано.

Поэтому и трехтомное исследование-мемуары «Я унес Россию. Апология эмиграции» Романа Гуля напоминает нашему визионеру «перечень», «инвентарь», «меню». Ну, у кого какие ассоциации. А в общем-то, даже по собственным признаниям Ивана Никтича, в молодости-то он почитывал эту «книжонку», ходившую по рукам, поражался «великим Гулем», который его образовывал, развеивая советский миф, и который у великого Толстого, Толстого нового, вызывает «острое сомнение» – «книжка соглашательская» (sic!).

Вот так – одной ухмылкой – перечеркнуть всю Зарубежную Россию, Россию в изгнании, в борьбе, в творчестве. И ведь даже не скажешь, что «неблагодарный ученик» – ну какой он, Толстой, ученик, – урока-то не знает, не доучил, не дочитал, не додумал. Так, сплошные фантазии. Хотя фантазер – талантлив! И эмоционально зрителя подкупить умеет, и большой эстет – любитель красивых лиц, и страхи-ненависти вытащит из подсознания советского человека. (У кого из российских граждан старшего поколения не вызовет тошнотный страх и отвращение слова «агент ЧК», ГПУ, НКВД, КГБ…)

И в исстрадавшихся, но не испытавших от того должного очищения душах моих соплеменников образ русской эмиграции (уже неважно – белой ли, дипийской, иль третьей 70-х, иль 90-х, 2000-х…) станет прочно ассоциироваться с негативом «жизни на фукса». Эдакие ловцы удачи, ловкачи и прохиндеи… устроились там… зажрались… продались… А во главе этой номерной колонны профиндеев и сексотов – «Роман Николаевич Гуль», агент всех международных разведок, фуфлан, обустроивший жизнь на фукса.

Что сказать Ивану Алексеевичу – пардон, Никитичу, – ему виднее, он в эйфории предчувствий и ощущений. И вот уже нет ни катастрофы Октября, ни месива Гражданской, ни константинопольских притонов, ни мора галлиполийской степи, ни болгарских рудников, ни алжирских пустынь, ни бойни лиенца, ни концлагерей нацистских и гулаговских, – нет ни русского балета, ни Шаляпина, ни Рахманинова, ни Зворыкина, ни Набокова… Бунина уж тем более нет. Напечатался, агентишка, и в 1927, и в 1928, а уж в 1950-х, советских… – ловкач, нобеляга… А главное, что ни скажи Толстой – ничем не рискует: Толстой так и признается с экрана – мол, Гуля давно уже нет, и мы, потомки, можем свободно все рассказывать. И вот уже нет ничего у зрителя, кроме злости ко всем этим двурушникам, – ложь ведь как антисистемный элемент несет в себе разрушение сознания и чувства доверия. Совращает, короче.

«Хорошо – что никого,/ Хорошо – что ничего…»

Вот вам, Иван Никитич, кстати, еще один «ловкач» из жизни на фукса. Ну, вы же понимаете, о ком я? Поэт такой, из Парижа, голодный и злой, – из бывшей столицы эмиграции, – «там кончились деньги», как Вы иронично заметили. Подходящая фигура для следующей передачки (если – «рассказики», так и «передачка», правильно ведь?). И физиономия у поэта – тоже мрачная, худая, глаза какие-то запавшие, – вылитый агент. Ощущаете?

Да, нынче – время деконструкции. Правда – скучна, – скучна, прежде всего, благополучным «визионерам»; ложь им пощипывает нервы, будоражит; она развивается в их фантазиях, приобретает цикличность… – а это уже совсем другие дивиденты…

Одних увлекает деконструкция Ахматовой – и вместо Поэта мы имеем блудницу (Жданов тоже так считал, но она ему не далась); других увлекает деконструкция Гуля-антикоммуниста и редактора – и из пробирки вытаскивается гомункул «Роман Николаевич», фуфлан и сексот…

Мой друг, старый русский эмигрант, известный американский художник академик Сергей Голлербах рассказал мне такую историю.

В первые послевоенные годы на одном из классов в Мюнхенской академии художеств (курс тогда «стоил» юному Сереже, «остарбайтеру», пачку американских сигарет, заработанных рисунками в солдатском клубе) его педагог, известный немецкий профессор живописи, собрал самые плохие работы студентов и, вывесив их, сказал: «Посмотрите, как низко вы стоите. В жизни можно равняться по низам, а можно – равняться по верхам. Поднимайтесь же!» Равнение по низам…

Милый мой читатель… Как грустно на этом свете…

Марина Адамович, гл. редатор «Нового Журнала»

Смотрел я эту передачу Ивана Толстого о Романе Гуле по каналу «КУльтура». И — дивился его вопиющему непрофессионализму, его конспирологическим фантазиям и диковинным обвинениям Гуля, которые, действительно, не имели НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ. Поддерживаю протест Марины Адамович, главного редактора ньюйоркского «Нового Журнала». Я сам имел подобный опыт общения с Иваном Толстым как с корреспондентом Радио «Свобода». В трёхчасовом интервью он и меня умудрился оболгать. Но я жив и могу постоять за себя. Благодарю «Блог Перемен» за то, что они опубликовали мой «Ответ Ивану Толстому», как сейчас публикуют ответ Марины Адамович, которая благородным образом заступилась за честь умершего предшественника на посту главного редактора «Нового Журнала», так же, как и за честь самого журнала.